近年来,鞍山深入贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,以更高标准、更严要求推进生态文明建设,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,全面打响“蓝天、碧水、净土”三大保卫战,推动经济社会发展全面绿色转型,生态环境质量明显改善,人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感持续增强,城市焕发出全新活力。

“十一”黄金周,孙先生一家从外地来鞍山旅游,湛蓝的天空,清澈见底的河流,城市满眼绿意,让他感到十分意外。“没想到鞍山这些年变化这么大,空气这么好!”孙先生由衷赞叹道。与孙先生一样,很多外地来鞍返鞍者都深切地感受到鞍山生态环境的变化,感叹昔日“红云”满天的鞍山,如今已变成天更蓝、水更清、山更绿的“绿城”。

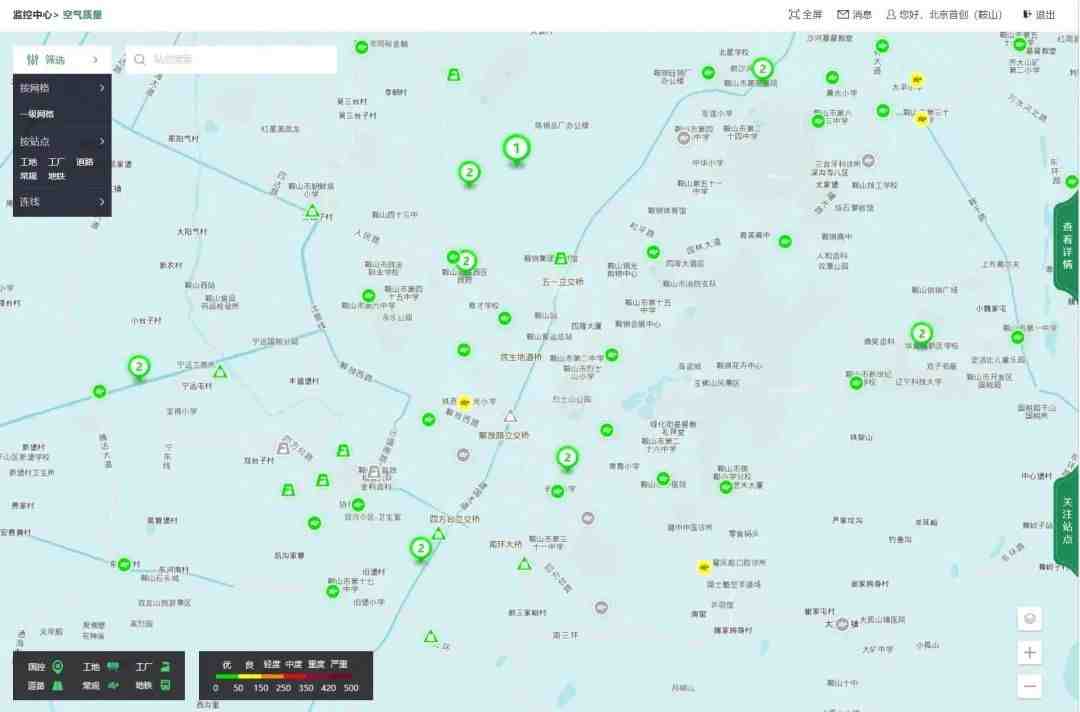

在位于铁西的德善药业门卫室,一台监测微型站正在24小时不间断地工作,周边的PM2.5等6项污染物指标实时显示在十几公里外的监控指挥中心大屏幕上,北京首创大气第三方技术团队的工作人员实时通过大屏幕关注空气质量变化,每天鞍山市的空气环境质量报告也在这里“诞生”。2020年,市生态环境局引入第三方科技团队参与大气污染防治工作,截至目前,共在鞍山范围内建设了60个网格化监测微型站,配备17套AI视频监控设备,10套高空瞭望设备,20套微型颗粒物走航设备,对各类污染源实现精准溯源。通过激光雷达、道路积尘负荷、源解析、空气质量模型等技术装备的应用,为鞍山市大气污染防治提供了有力的技术保障。

鞍山各钢铁企业积极推动工业企业技改,坚决淘汰落后产能。2018年至今,鞍山钢铁聚焦蓝天保卫战等重点工作,将环保升级改造作为重点投资方向,全面开展污染治理。鞍山本部实施了130项超低排放项目,总投入38亿元。重点实施了灵山料场“四棚一网”、西区煤筒仓、西区烧结新建活性炭烟气脱硫脱硝、焦炉机侧除尘和脱硫脱硝、焦化区域VOCs治理、焦炉煤气精脱硫、炼钢厂房三次除尘等一系列重点污染治理项目。目前,鞍山钢铁部分工序已提前实现了超低排放。一系列治理取得明显成效,数据显示,截至目前,全市22家在产钢铁企业已累计完成治理项目200余个,投入环保改造资金47亿元。至2023年底,计划再投资32亿元,完成136个超低排放改造项目,全面达到钢铁超低排放标准。

在多方努力下,鞍山近年来空气质量逐年向好,优良天数逐年增加。与2018年相比,2021年我市大气优良天数由311天增加至319天,增加8天;细颗粒物(PM2.5)浓度由39.7微克/立方米下降至38.7微克/立方米,改善幅度为2.5%;可吸入颗粒物(PM10)浓度由74微克/立方米下降至69微克/立方米,改善幅度为6.8%。今年截至10月7日,我市优良天数为250天,同比增加10天;细颗粒物(PM2.5)累积浓度为31.2微克/立方米,同比下降7.7微克/立方米,同比改善19.8%。

市生态环境局大气科科长姜明介绍,我市将进一步提升大气治理水平,加速推进各项工程治理,力争超额完成省政府下达的细颗粒物(PM2.5)浓度38.7微克/立方米,优良天数312天的空气质量考核目标,持续改善大气环境质量。

空气质量改善的同时,我市水环境质量也发生了转折性变化。2018年,全市河流12个国、省考核断面仅4个达标。为守护碧水长流,近年来,我市坚持工业源、城市生活源和农业源“三源齐控”,堵污口、清淤泥、净水质,强化“工程+管理”措施,全力改善水环境质量。2021年,我市10个(2021年增加4个)国考断面水质全面达标,国考断面水质优良比例达到80%,无劣V类水体,国考断面河流水质改善幅度3.72%;全市县级及以上集中式饮用水水源水质达标率100%。2022年1至8月份,10个国考断面均达标,国考断面优良水质占比90%,无劣V类断面;水质指数同比改善1.1%。

土壤污染防治,事关人民群众的“米袋子”“菜篮子”安全。2021年,全市受污染耕地安全利用率达到100%;建设用地污染地块安全利用率持续保持100%,安全利用面积15.4万平方米,土壤环境风险得到有效管控。

一幅绿水青山绕城、天朗气清景美的生态画卷在鞍山大地舒展开来。